L’enjeu des Ressources Naturelles

Après quelques mois de pause dans l’écriture pour mon blog, j’ai eu envie de m’y remettre et d’écrire sur un autre sujet après quelques articles sur le climat.

La raréfaction des ressources naturelles est un enjeu majeur, et ce n’est pas celui qui est le plus simple à aborder, je trouve. Peut être parce que cela recouvre des sujets déjà complexes : la biodiversité, l’eau, les minerais, etc.

J’ai eu un déclic qui m’a donné envie de creuser ce sujet : j’ai écouté un podcast sur le sable. Je n’avais pas vraiment entendu parler des problèmes autour de cette ressource jusqu’alors. J’ai donc creusé, tellement que je vais faire 2 articles, un premier sur les ressources naturelles en général et un deuxième article sur le sable en particulier. J’ai aussi bien envie d’en écrire d’autres sur des ressources particulières, comme le plastique, les métaux…

Définitions

Comment définir les ressources naturelles ? J’ai demandé à Chat GPT, voici sa réponse :

“Les ressources naturelles sont des matériaux ou des substances présentes dans la nature, qui peuvent être exploitées par l'homme pour répondre à ses besoins. Elles incluent des éléments comme les minéraux, les forêts, l'eau, le sol, l'air, les ressources marines, et les sources d'énergie telles que le pétrole, le gaz, et les énergies renouvelables (solaire, éolienne, hydroélectrique). Les ressources naturelles peuvent être renouvelables, comme l'eau et les forêts, ou non renouvelables, comme le pétrole et les minéraux, qui se forment sur de longues périodes géologiques et ne peuvent pas être régénérés à l'échelle humaine.”

J’ai aussi été voir dans un article un peu mieux sourcé :

“En droit français, le Code de l’environnement considère les ressources naturelles comme faisant partie du patrimoine commun de la nation, englobant notamment les espaces naturels, la biodiversité, l'air et les paysages. Bien que cette définition soit générale, certaines dispositions du Code précisent que les sols, les eaux, les espèces et habitats naturels, ainsi que les terres, le sol, l'eau et la biodiversité sont inclus. Les ressources naturelles comprennent également des éléments minéraux, biologiques et énergétiques, et elles jouent un rôle crucial en fournissant des services écologiques bénéfiques à l'environnement et au public.”

Les ressources naturelles sont donc présentes sur la planète sans intervention humaine. Elles sont prélevées et sont parfois utilisées directement, c’est là qu’elles deviennent des ressources dans le langage humain. Le plus souvent, elles sont transformées, puis utilisées pour répondre à nos différents besoins (alimentation, construction, etc.).

Visualisation des principales ressources naturelles (Représentation non exhaustive par catégorie. Mentionnons que certaines ressources naturelles peuvent appartenir à diverses catégories également).

Ressources Renouvelables ?

Lorsqu’on entend parler de ressources naturelles ou même de transition écologique, l’aspect “renouvelable” est omniprésent ; étrange, non ?

Quand j’ai commencé mes recherches sur le sujet, je suis tombée sur plein de définitions qui parlaient seulement d’énergies renouvelables, mais pas des ressources renouvelables plus généralement. Puis, j’ai lu un article qui a très bien exprimé mon intuition : Le « renouvelable » : quand un mot mal défini risque de perturber le débat sur la transition écologique, écrit par Aurore Richel. D’après elle, le débat public est abreuvé par des concepts, comme “renouvelable” ou “naturel” qui ne sont pas toujours bien compris et cela peut altérer le débat autour de l’écologie.

Elle écrit : “Les ressources naturelles offrant des voies de valorisation essentielles et/ou économiques pour l’homme, elles peuvent souffrir d’un taux d’épuisement quantitatif, modéré à extrême, dû à une utilisation humaine. On appellera ainsi :

Ressources naturelles non renouvelables (ou plus simplement ressources non renouvelables), les ressources naturelles qui ne se régénèrent pas suffisamment (en termes de quantités ou de vitesse de régénération) pour permettre une extraction économique durable à l’échelle du temps humain. Exemples : pétrole, gaz, charbon, minerais.

Ressources naturelles renouvelables (ou plus simplement ressources renouvelables), les ressources naturelles qualifiées d’inépuisables, sans limite de temps, et dont le taux de régénération est supérieur au taux d’exploitation ou de consommation.” Exemples : le bois dans une forêt exploitée durablement, l’eau, l’énergie du soleil ou du vent.”

Visualisation simplifiée de la distinction entre les ressources renouvelables et non renouvelables.

Source : https://www.chem4us.be/environnement/renouvelable/

Depuis novembre 2022, j’anime des ateliers de sensibilisation aux 4 enjeux de la transition écologique, dont les Ressources Naturelles. La Boussole de la Transition est un atelier de 3h30 à destination de collectivités ou de la Fonction Publique. Contactez-moi pour plus d’information.

Ressources naturelles et Sciences économiques

Au regard de leur grande valeur pour nos sociétés humaines, et suite à leur raréfaction ces dernières décennies, les ressources naturelles sont étudiées de près par les sciences économiques.

En effet, elles sont étroitement liées à nos modes de vie : elles nous permettent de nous nourrir, nous déplacer, produire des objets, construire nos logements, etc. L’extraction de certaines ressources est également à l’origine d’une grande prospérité pour de nombreux pays, comme par exemple : les ruées vers l’or (Etats-Unis, Australie, etc.), la découverte de puits pétroliers (Etats-Unis, Algérie, Arabie Saoudite, etc.).

Une question importante que se posent les chercheurs en sciences économiques est celle de l’arbitrage, pour les ressources renouvelables, entre le besoin d’exploitation et la régénération de la ressource, avec comme objectif que la quantité exploitée ne dépasse pas la quantité renouvelée à long terme. Les décisions sur ce que nous faisons des ressources de notre planète dépendent en réalité de nombreux facteurs, comme le montre Agnès Tomini, chargée de recherche au CNRS, dans cette vidéo (dont est extrait le graphique ci-dessous). Elle explique que les décisions individuelles de continuer l’exploitation d’une ressource ne prennent pas en compte l’ensemble des coûts que cette exploitation aura sur les écosystèmes, d’où l’importance de la mise en place de politiques publiques.

Le jour du dépassement

Connaissez-vous ce jour dans l’année où la l’humanité commence à fonctionner en déficit de ressources par rapport à ses capacités de renouvellement ? Cette année, en 2024, c’était le 1er août. L’origine de ce concept vient du Club de Rome qui a développé plusieurs indicateurs mesurant l’impact humain. Le premier article académique sur le sujet de l’empreinte écologique sort en 1992. Ensuite, un livre est publié en 1996 pour étayer ce concept :

Our Ecological Footprint - Reducing Human Impact on the Earth, 1996

Cet indicateur se base sur le concept de “capacité de charge” : si une population d’animaux dépasse la capacité de charge de son milieu, alors il se dégrade et à terme la population va chuter.

Source : Environmental Science for AP, 2015, W.H. Freeman and Company

“Néanmoins, ce concept théorique ne s’applique directement qu’à des milieux fermés, stables et homogènes. En pratique, dans la plupart des milieux naturels c’est plus compliqué et l’application de la capacité de charge à l’humanité continue de faire débat.” précise Emmanuel Pont sur le site de Bon Pote.

Pour un exemple historique et bien documenté de ce concept de capacité de charge, je vous recommande de lire l’histoire des rennes de l’île Saint-Matthieu, en BD traduite de Stuart McMillen ou en article sur Slate.

Depuis 2003, l’ONG Global Footprint Network, cofondée par les auteurs Mathis Wackernagel et Susan Burns, a développé une méthode complète d’évaluation numérique pour calculer cette empreinte écologique, la biocapacité terrestre et, par extension, le jour du dépassement. Ce dernier concept permet de mettre sur le calendrier la pression que nous exerçons sur la planète, et c’est une date qui fait parler d’elle dans les médias (d’ailleurs, Emmanuel Pont parle d’une campagne de communication). Le graphique suivant montre son évolution depuis 1971, globalement de plus en plus tôt dans l’année (sauf pour l’année du COVID).

Ce jour du dépassement se base sur le calcul de l’empreinte écologique et de la biocapacité terrestre. Dr Nozman explique ce calcul en vidéo :

Mais alors, c’est quoi la biocapacité terrestre ?

Sur les 51 milliards d'hectares de la surface terrestre, environ 12 milliards d'hectares sont considérés bioproductifs, c’est-à-dire qu'ils produisent de la matière organique par photosynthèse. Ces zones bioproductives se répartissent en cinq catégories : champs cultivés (1,6 milliard d'hectares), pâturages (3,4 milliards), forêts (3,9 milliards), pêcheries (2,9 milliards) et terrains construits (0,2 milliard). Pour mesurer la biocapacité, ces surfaces sont converties en hectares globaux (hag), qui tiennent compte des différences de productivité selon le type de surface. Le calcul national de la biocapacité intègre la productivité spécifique à chaque pays, influencée par divers facteurs tels que la technologie et la qualité des sols. Des pratiques agricoles non durables peuvent temporairement augmenter la biocapacité, mais leur impact négatif se manifeste à long terme (source : Wikipedia).

C’est quoi l’empreinte écologique ?

Les activités humaines consomment des ressources dans les milieux bioproductifs définis juste avant.

Les forêts offrent deux services en compétition : fournir des produits à base de bois ou séquestrer une partie du carbone émis par l’homme. Les forêts ne peuvent fournir les deux services à la fois : si l'on souhaite qu'une partie des forêts séquestrent du CO2 à long terme, il faut accepter de ne pas les couper.

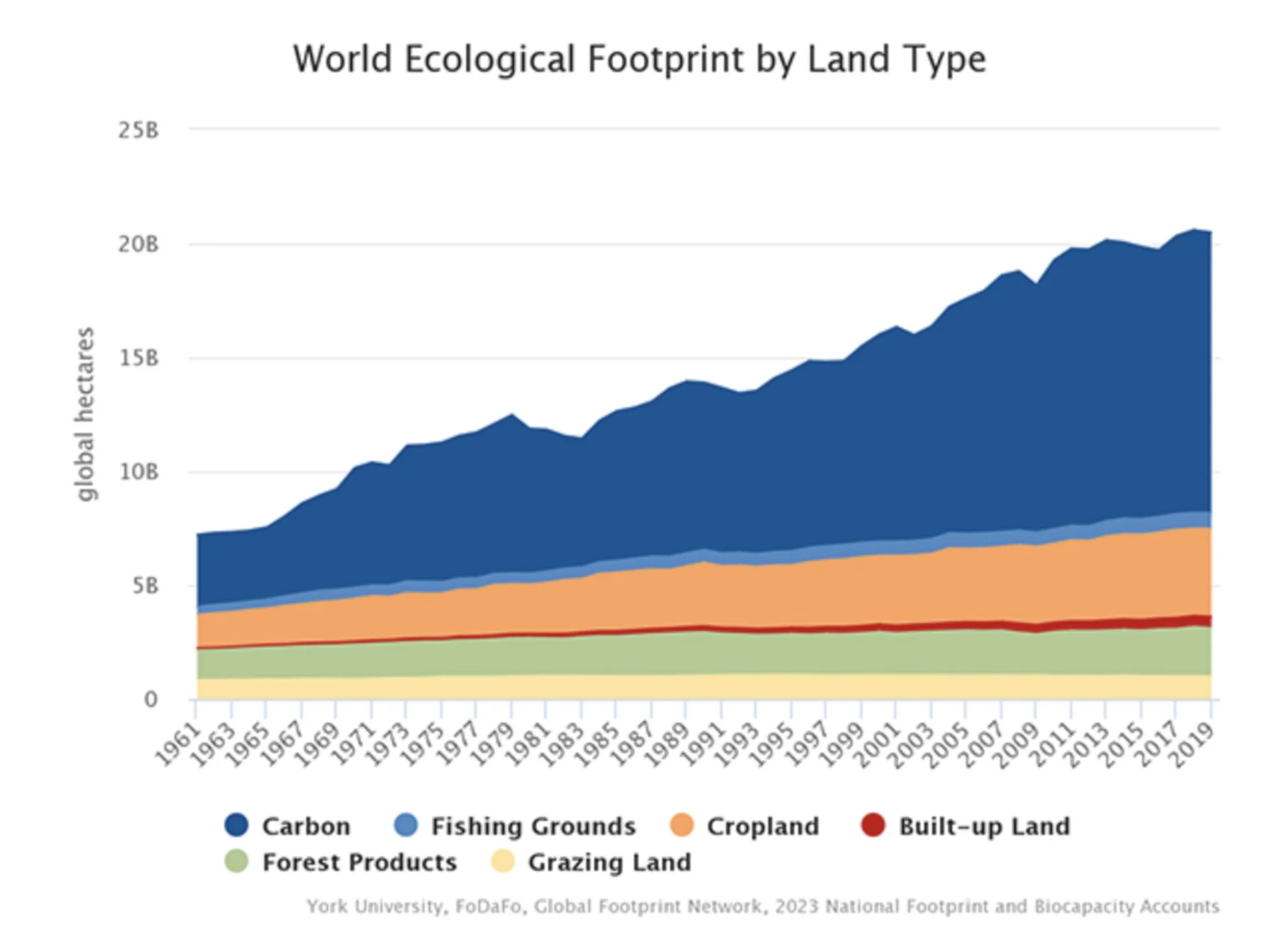

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des différents milieux dans cette empreinte :

On voit que le besoin en séquestration de CO2 est responsable de plus de la moitié de cette empreinte aujourd’hui, et qu’il est aussi responsable du fameux dépassement depuis le début des années 1970.

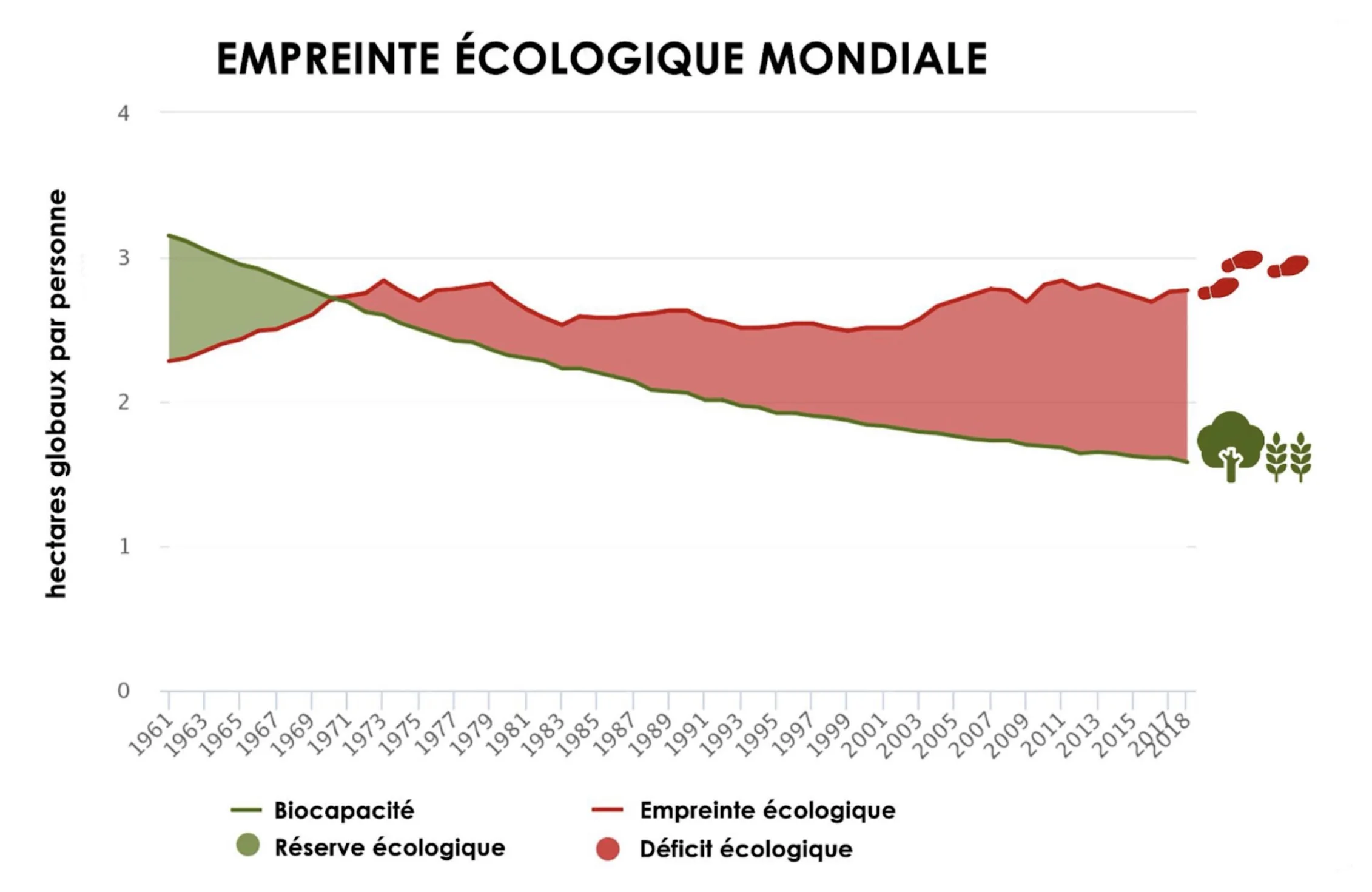

Voici les données de biocapacité et d’empreinte écologique en 2022 :

Allez, je vous montre un dernier graphique que je trouve intéressant, c’est une autre représentation du jour du dépassement, mais en parlant plutôt de déficit écologique, avec une empreinte écologique supérieure à la biocapacité :

Combien de planètes ?

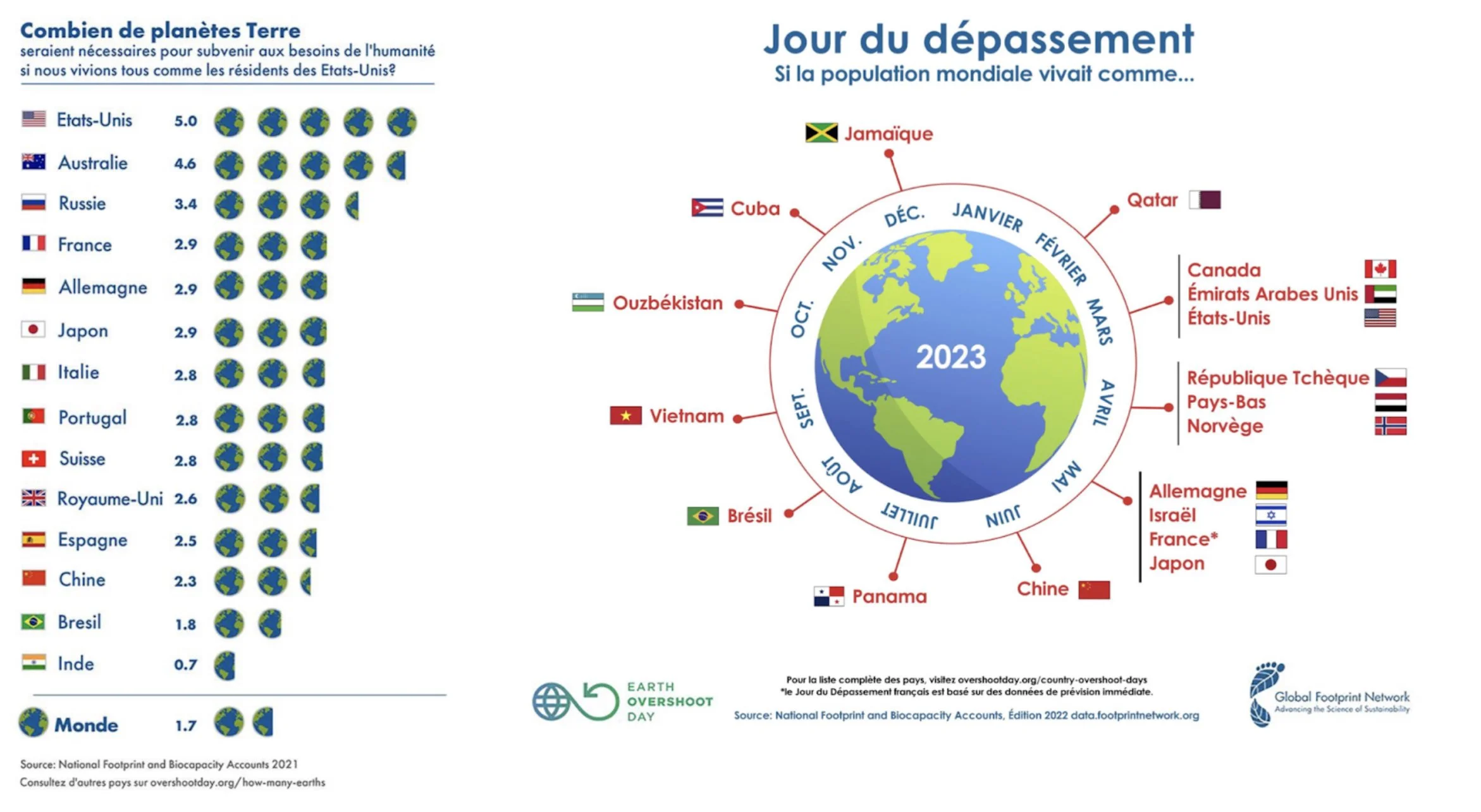

L’empreinte écologique et le jour du dépassement peuvent aussi se calculer pour un territoire donné, un pays ou une ville, par exemple. Et il peut se traduire en “Combien de planètes faudrait-il si tout le monde vivait comme un habitant d’un pays en particulier ?”

L’illustration suivante montre quelques exemples choisis.

Conclusion

Comme le dit Emmanuel Pont en conclusion de son article, le jour du dépassement donne une grande tendance et a l’avantage d’être un indicateur unique, simple et facilement communicable. Cette image fonctionne plutôt bien car on en entend parler chaque année et cela génère de nombreuses impressions sur les écrans du monde entier.

Mais il sera toujours difficile d’avoir un indicateur unique et parfait pour traduire l’ensemble des crises écologiques actuelles. L’empreinte écologique a l’avantage de prendre en compte des ressources en plus du CO2 , mais il ne prend pas en compte d’autres facteurs comme l’érosion de la biodiversité (terrestre et marine), la dégradation de l’air, de l’eau et l’extraction de ressources non renouvelables (comme le sable par exemple). Les frontières planétaires reprennent d’ailleurs ce concept du dépassement, mais avec plusieurs indicateurs, les 9 limites planétaires (sur ce sujet, je vous recommande de regarder cette vidéo introductive très bien faite).

L’économie circulaire, une solution à la raréfaction des ressources ?

C’est une question que j’aborderai dans un prochain article. Si vous avez des ressources à me partager à ce sujet, n’hésitez pas à me les envoyer.